译论 || 汪宝荣:寻求文化荣耀的译者姿态 ——《浮生六记》林译本文化翻译策略新解

2018-03-07 09:56:26

来源: 翻译教学与研究

0评论

说明:本文载《外语学刊》2017年第6期,刊发时有所删减。此为原稿完整版。

提要

译者姿态理论(translatorial hexis)是西方学者提出的最新的社会翻译学理论之一。该理论认为,某些译作的文本细节(尤指选词措辞等翻译决策)体现了一种力图“寻求文化荣耀”的译者姿态,为研究者解释译者采用的某些翻译策略提供了一种新的分析工具。本文运用该理论对《浮生六记》林译本中某些文化翻译策略做出新的解释。本个案研究表明,林语堂对他视为荣耀的中国传统文化采取忠实的保留性翻译策略,对他认为不荣耀的文化信息予以删削或淡化,均体现了他旨在寻求中华文化荣耀的译者姿态。论文还指出,译者姿态理论适用于解释有着中华文化身份的译者从事的中华文化外译实践,但其应用范围也有局限性。

1,引言

近年来,一些国内学者意识到建立在“译入”基础上的译学理念不能有效指导当前的“译出”实践,因而呼吁要加强中译外研究,尤其“理论的建设”(谢天振 2012:14),要有“跨学科的视野”(许方 许钧 2014:71-74)。20世纪末,社会翻译学崛起,为我们推进中译外研究提供了一个重要的跨学科视野。但当前被广泛应用的几种社会翻译学理论或分析模式,包括古安维克(Gouanvic 2002,2005)构建的基于布迪厄(P. Bourdieu)社会学思想的理论框架,比泽兰(Buzelin 2005)提出的基于场域理论和行动者网络理论的综合研究模式,海尔布伦(Heilbron 1999)用于揭示国际翻译图书在权力、地位不同的语言群之间不均匀流动的分析模式,卡萨诺瓦(Casanova 2010)提出的翻译在高度等级化的国际文学场域内部不平等交流的分析模式等,要么适用于把译作置于跨国图书传播及国际文化交流的大背景下的宏观研究(如Heilbron;Casanova),要么侧重于考察翻译的社会语境和功能(如Gouanvic),要么用于译本生产与传播过程分析(如Buzelin),都不能有效地分析译本本身以及译者采用的翻译策略(参见汪宝荣 2017)。西米奥尼提出的“译者惯习”(translator’s habitus)理论认为,无论译者个人还是译者群体,其惯习的基本属性是“顺从”(subservience);由于规范对译者行为的制约很强大,译者“在文化领域重要的职业中历来居于从属地位”,这种译者被迫接受的制约是“历史强加给译者的信仰内化后的结果”(Simeoni 1998:7-9)。由此可见,译者惯习是规范内化的产物,在与规范的角力中往往处于下风,因此,该理论主要适用于解释为何译者具有“以社会规范认同的方式进行翻译的能力”(Simeoni 1998:1),也即译者在规范的制约下做出的具有“顺从”性质的翻译决策和选择。

最近,英国学者查尔斯顿(Charlston 2013)提出一种新的社会翻译学理论——“译者姿态”理论,希腊学者帕斯马兹(Pasmatzi 2014)丰富、发展了该理论,为解释译者自主、自发采取的某些翻译策略提供了一种新的分析工具。近年来,对《浮生六记》林语堂英译本文化翻译策略的动因,国内学者从译者的人生态度取向(葛校琴 季正明 2001)、文化取向(黎土旺 2007)、意识形态(徐寒 2012)、文化态度(张季红 2016)、文化姿态(孟祥春 2016)等视角做出了各种颇有见地的解释。本文运用译者姿态理论,尝试对其做出新的解释,兼论该理论对中华文化外译研究的适用性及其局限性。

2,译者姿态理论概述

布迪厄把“身体姿态”(body hexis)定义为“与涉及身体和工具的整个技巧系统有关联的、负载丰富的社会含义和价值观的既有个体特点又是系统性的姿势模式(pattern of postures)”,包括“行走坐立和使用工具的姿势、面部表情、歪着头等,往往与个体的声音语调、言语风格和某种主观经验相联系”(Bourdieu 1977:87);“身体姿态是成为现实的、具象化的政治神话,因而成为一种永久的性情(disposition),即一种既持久又稳定的站立、说话及感受和思考事物的方式”(Bourdieu 1977:93-94)1。布迪厄指出,身体姿态体现了人们共享的社会文化价值观;同时,由于人们知道他们的态度和行为方式被本社群认为是荣耀的,值得尊重的,因此身体姿态也体现和表达了他们的自尊(转引自Charlston 2013:55)。“人们对本文化把哪些行为视为荣耀或不荣耀的有所预期,而这种预期是由文化决定的,人们的身体姿态(即手势、姿势和立场)恰恰体现了这种预期”(转引自Charlston 2013:56)。

Pierre Felix Bourdieu; August 1930–23 January 2002) was a Frenchsociologist, anthropologist, philosopher, and public intellectual.

基于布迪厄的身体姿态理论,查尔斯顿提出“译者姿态”理论。他把“译者姿态”(translatorial hexis)定义为“在译本中体现出来的译者试图通过翻译寻求荣耀的身体姿态”(Charlston 2013:51)。通过对英国道德哲学家詹姆斯·贝利(J. B. Baillie)翻译的黑格尔(G. W. F. Hegel)的《现象学》(Phenomenology)的个案研究,查尔斯顿发现,与西米奥尼(Simeoni 1998)指出的译者惯习普遍具有的“顺从”特性不同,“反映在翻译文本细节中的译者姿态体现了这位有着哲学家身份的译者的一种挑战权威、寻求荣耀的态度”(Charlston 2013:55)。据此,查尔斯顿指出可把译者做出的各种翻译决策(包括选词措辞)解释为“一种译者姿态的具体体现”,如把“Church”的首字母大写所隐含的尊敬姿态固然可以显示译者的谦卑态度,“但在场域中某些有权赋予荣耀的社会群体看来,也可以用于寻求荣耀和尊敬”(Charlston 2013:56-57)。

查尔斯顿进一步指出:“在微观分析的层面上,可把译者做出的翻译决策解释为身体姿态”;“从译者姿态入手分析译本的文本细节,可以揭示哲学翻译涉及的复杂的决策过程”;译者除了关心原作与译作的对等关系,“还用一种寻求荣耀的方式关心译本在目标文化中的潜在作用和接受情况以及他或她本人在场域中的声誉。”他还指出,因吉莱里(Inghilleri 2005:125)强调了社会翻译学研究从之前只关注翻译文本“转向把翻译和口译视为社会、文化和政治行为”的重要性,但是,“这并不排除反转回来在特定的社会和意识形态语境下考察一个译本语言细节的可能性”(Charlston 2013:58)。此外,他还指出,在应用译者姿态理论时,不仅要考虑一部译作的特定背景,包括译者的翻译目的和动机、出版商或赞助人出版译作的主要目的、译作的目标读者群、翻译出版的具体情形等,还要考察译作产生时“历史子场域的微观发展与嬗变”以及“与之相关的意识形态或政治权力场域”(Charlston 2013:57-58)。

希腊学者帕斯马兹丰富、发展了译者姿态理论。他考察了1994年初版的英文历史小说《科雷利上尉的曼陀林》(Captain Corelli’s Mandolin)的希腊语译本。这部小说以第二次世界大战期间被德、意两国占领的一个希腊小岛为背景,正面写到了希腊历史,但对某些历史事件的描写是失实的,如抹杀了当时希腊的一个左翼组织在抵抗法西斯侵略中的作用,把该组织的成员叫做“寄生虫”、“流氓”(Pasmatzi 2014:85)。帕斯马兹发现,在处理原作中这些与史实不符的内容时,有着本国文化取向的希腊本土译者安杰利多(M. Angelidou)采取了目标文化“可以接受并认为是荣耀的翻译策略”,包括委婉化(euphemization)、净化(sanitizing)、超级纠正(hyper-correction,指译者依据史实对原作中失实内容所做的校勘和纠正)、删削等。帕斯马兹认为,这些翻译策略体现了安杰利多试图寻求“本国文化荣耀”的译者姿态(Pasmatzi 2014:80-81)。

该文令人信服地解释了有着目标文化身份的译者对原作中本国历史文化信息的干预性改写行为,揭示了译者为寻求本国文化荣耀采用的某些翻译策略,为我们考察中华文化翻译实践提供了一种可资参考的分析模式。

3,译者的文化身份

与“译者姿态”

如上所述,布迪厄认为,我们对本文化把哪些行为看作是荣耀或不荣耀的有所预期,而这种预期是由文化决定的,我们的身体姿态恰恰体现了这种预期。照此推理,译者采用特定的翻译策略以寻求本国文化荣耀,往往取决于其文化身份。文化身份指个人属于某个社会群体的身份或群体归属感,往往与国籍、民族、宗教信仰、社会阶层、地域或有着独特文化的任何社会群体相关。因此,不仅个人有文化身份,社会群体也往往有着共同的文化身份(Ennaji 2005:19-23)。王东风(2014:72)富有洞见地指出:身份其实就是一种或一组范畴,具有某种属性;如果该范畴是指某一类人(如译者),那么这类人在从事与其特定的身份有关的活动时,就会自觉或不自觉地认同该活动对其身份的规约,其行为就具有某种共性。这种在一定条件下表现出来的行为上的某种规律性(如本文所称“寻求文化荣耀的译者姿态”),对于翻译研究有重大的理论意义。

事实上,个人的文化身份往往颇为复杂,甚至具有多重性。霍利迪的研究显示,尽管国别或民族是决定个人文化身份的重要因素,但在多民族、多文化共处的国家(如美国),国别或民族这种外部力量往往与积淀于个人生活轨迹(trajectory)的各种层次的文化现实(包括宗教信仰、家族史、社区、职业、政治和语言)相冲突(Holliday 2010)。由于本文目的不是讨论文化身份的复杂性或动态变化,因此只需大体上界定译者的基本文化身份。本文所称从事中华文化翻译实践、具有中华文化身份的译者主要包括:中国本土译者(如林语堂、杨宪益、萧乾、王佐良、英若诚),身在国外却有着强烈的中华文化归属感的海外华裔译者(如王际真、余国藩、夏志清),港澳台地区的华人译者(如孔慧怡、齐邦媛),回国谋求个人事业发展的海外华人(如率先英译鲁迅小说代表作《阿Q正传》的梁社乾)(参见汪宝荣 2015)。基于查尔斯顿和帕斯马兹的研究,笔者提出如下理论假设:因其特定的文化身份及向外国读者阐释中华文化的翻译目的使然,这类译者采取的翻译策略往往体现出一种旨在寻求中华文化荣耀的译者姿态。下文以林语堂英译《浮生六记》为例,检验该理论假设的有效性及其限度。

4,林译《浮生六记》

文化翻译实例分析

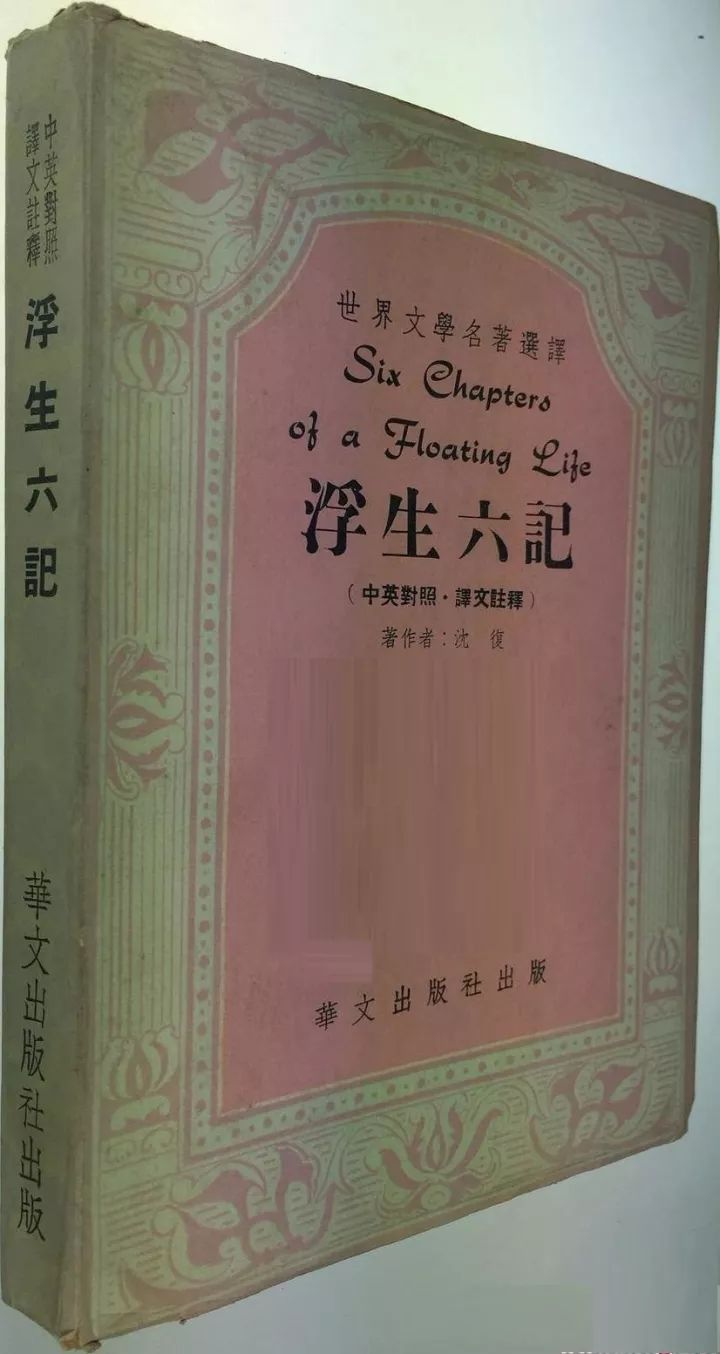

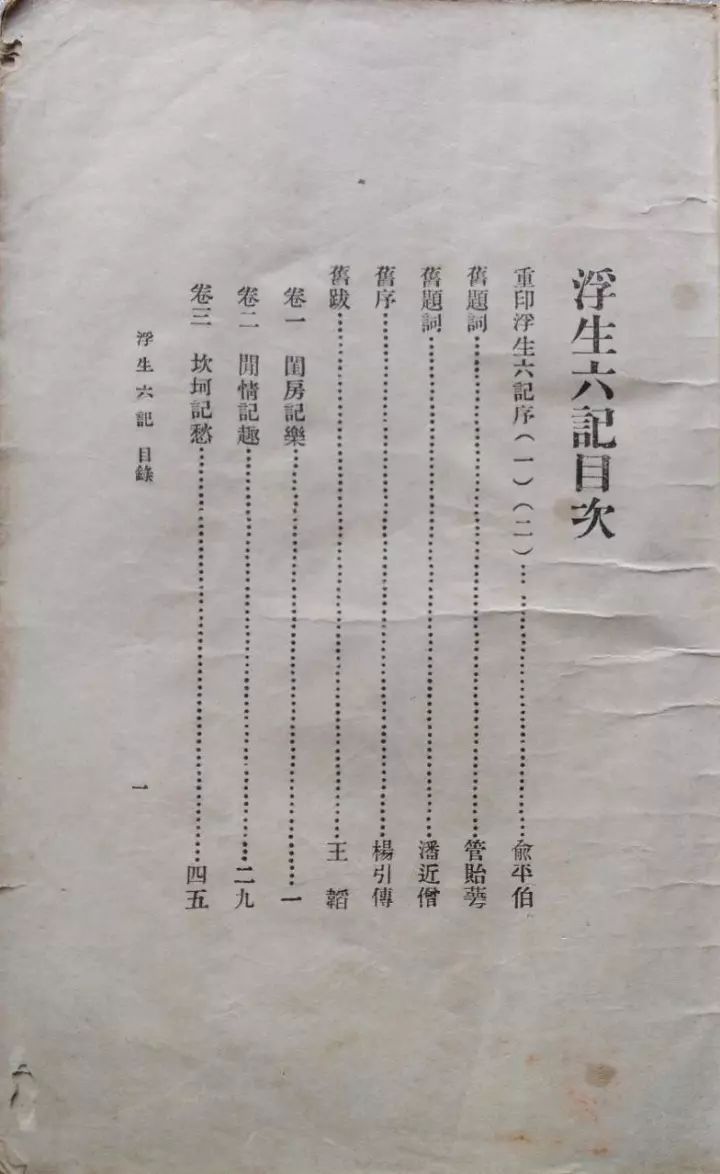

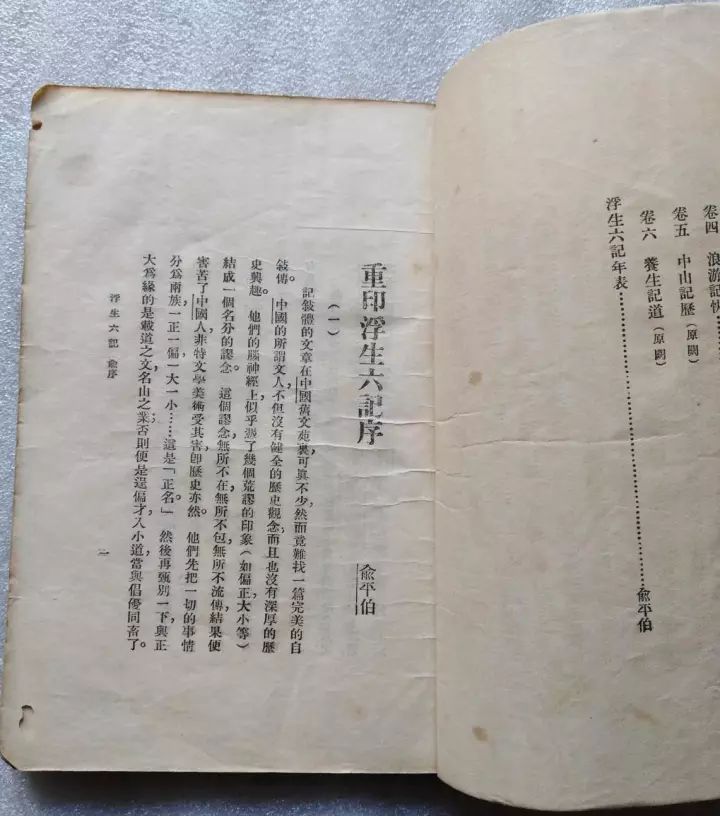

20世纪30—40年代,林语堂在国内出版了几部英译作品2。其中,《浮生六记》被誉为他“最见功力的(英文)译作”(编辑者 1999:1)。《浮生六记》为清代苏州文人沈复(1763-1825)所著,原有六记,现仅存“闺房记乐”、“闲情记趣”、“坎坷记愁”、“浪游记快”四记,1877年首次刊行。1935年春夏间,林语堂将该作陆续译成英文,同年分四期连载于《天下月刊》。1939年5月,上海西风社以汉英对照形式出版林译单行本(Shen Fu 1939),为《浮生六记》的第一个英译本。1999年2月,外语教学与研究出版社重印林译本(汉英对照绘图本),2009年再版。

最近的有关研究显示,林语堂1936年出国前后在国内出版的英译作品大致遵循了他在30年代初提出的“比较的忠实”原则,即“译者应一百分的明白原文意义,然后依译者之笔力,尽量以本国语之语性,寻最相当之译句表示出来,务必使原文意义大体上满意的准确的迻译出来,至于一二因语性不同不免出入之处,自可不必强求符合”(林语堂 1984:426-427)3。例如,孟祥春(2016:37)对林译《浮生六记》和《古文小品译英》的研究表明,林语堂“以忠实为首要原则”,“注重传达本土(文化)精神与趣味”。又如,汪宝荣(2016:40-43)对林语堂处理《浮生六记》卷四“浪游记快”中主要地名的统计分析显示,采用文化保留类译法(直译、音译、直译或音译辅以注释)的译名有124个,而采用文化替换类译法的译名只有5个,表明“林语堂总体上倾向于采取文化保留性翻译策略,试图尽量保留并准确传达《浮生六记》中的地名蕴含的中国文化信息”。再如,吕芳(Lu Fang 2010:50)在比较《浮生六记》的三种英译本后指出:“林译本更忠实、优雅、全面,因而带给英文读者更丰富的文化和审美体验。”④

笔者从《浮生六记》卷一“闺房记乐”林译本中随机抽取一些实例进行文本分析,结果显示:一方面,林语堂倾向于采用直译、音译、增译、直译或音译辅以注释等手段,尽量保留他视为荣耀且重要(即值得向西方读者介绍)的中国传统文化;另一方面,对他认为不荣耀或不宜向西方读者介绍的中国传统文化予以删削、淡化或不予显化。但从笔者对林语堂采用以上翻译策略的范围和频次的总体观察看,林译总体上明显侧重于保留出发语文化。

林语堂采用的文化保留策略首先体现在对一些文化专有词的音译上,例如,“《楚辞》”、“赋”、“琴(乐)”等中国古代文学、乐器术语,在林译本中用威妥玛拼法分别音译为“The Ch’u Tz’u”、“fu poetry”、“ch’in music”(沈复 1999:22-23)(以下译例均引自该版本,只注明页码);又如,“琵琶”译作“P’i P’a”(第4-5页),“马褂”译为“makua”(第58-59页)。这些音译词均标以斜体,且都不加注释。其次,对一些成语、典故采用直译法或直译加注法,如把“妾能与君白头偕老,月轮当出”中的“白头偕老”直译为“we two should live together until there are silver threads in our hair”(第28-29页);“鸿案相庄廿有三年”典出东汉寒士梁鸿妻孟光每食必对丈夫举案齐眉的故事,后指夫妻相敬如宾(夏征农 1999:849),林语堂用直译加文内注译作“And so we remained courteous to each other for twenty-three years of our married life like Liang Hung and Meng Kuang [of the Eastern Han Dynasty]”(第24-25页),既迻译了“相敬如宾”的本义,也指出了典故的出处。又如,在“迁仓米巷,余颜其卧楼曰宾香阁,盖以芸名而取如宾意也”一句中,“宾香阁”有双重含义,一取沈复妻陈芸之名(芸指一种香草),二指夫妻相敬如宾(出典同上)。林语堂把“宾香阁”直译为“the Tower of My Guest’s Fragrance”,然后用脚注解释“芸”字的含义:“‘Yün’” in Chinese means a fragrant weed”,最后用文内注简要解释“相敬如宾”的出处:“(a reference) to the story of Liang Hung and Meng Kuang who, as husband and wife, were always courteous to each other ‘like guests’”(第50-51页)。

林语堂采用的文化保留策略还体现在对一些节庆民俗词汇进行直译或直译加注的处理上。例如,“合卺”为古代结婚仪式,孔颖达疏:“以一瓠分为两瓢谓之卺。婿之与妇各执一片以酳,故云合卺而酳。”酳,用酒漱口。后称结婚为“合卺”(夏征农 1999:810)。林语堂将其直译为“the drinking of the customary twin cups between bride and bridegroom”(第10-11页),准确解释了新郎新娘按传统婚俗(“customary”)从两只成双的酒杯(“twin cups”)同饮(寓“同甘共苦”意)。又如,沈复夫妇在七夕“同拜天孙”,祝祷“愿生生世世为夫妇”。天孙指织女星,“织女为民间神话中巧于织造的仙女,为天帝之孙,故名”(夏征农 1999:2094)。传统节日“七夕”指涉夏历七月初七晚上牛郎织女在天河相会这个古代神话(夏征农 1999:1652)。林语堂设法为英文读者补足牛郎织女天河相会这一重要的背景信息:他把“天孙”直译为“the Grandson of Heaven”,另加脚注:“The seventh day of the seventh moon is the only day in the year when the pair of heavenly lovers, the Cowherd (‘Grandson of Heaven’) and the Spinster, are allowed to meet each other across the Milky Way.⑤(第26-27页)。

另一方面,林语堂倾向于对他认为不荣耀或不宜向西方读者介绍的中国传统文化进行删除、淡化或不予明示,这突出表现在他对原文中4次直接或间接提到的女人缠足小脚的处理上:

(1)王怒余以目,掷花于地,以莲钩拨入池中。

上句中,“莲钩”明显指称女人缠足小脚(俗称“三寸金莲”)的脚尖,但在林译“Wang looked at me in anger, threw the flowers to the ground and kicked them into the pond.”(第40-41页)中被删除。

(2)芸曰:“脚下将奈何?”余曰:“坊间有蝴蝶履,大小由之,购亦极易,且早晚可代撒鞋之用,不亦善乎?”

林译:“What am I going to do aboutmy feet?” she asked. I told her there was a kind of shoes called “butterfly shoes,” which could fit any size of feet and were very easy to obtain at the shops, and suggested buying a pair for her, which she could also use as slippers later on at home. (第58-59页)

(3)芸见势恶,即脱帽翘足示之曰:“我亦女子耳。”

林译:and seeing that the situation was desperate, Yün took off her cap and showedher feet, saying “Look here, I am a woman, too!” (第60-61页)

以上两句间接提到陈芸的缠足小脚:陈芸欲女扮男装随沈复参观灯会,但掩饰小脚成为一大难题,因此买来“大小由之”的“蝴蝶履”;不料在庙会引起误会,陈芸不得已“翘足”示人,证明自己实为女子。在该语境中,陈芸女扮男装遇到的难题,由此引起的一场小风波及其化解,均围绕她的一双小脚。这一隐含信息,凡是了解清朝有女子缠足陋习的中国读者都能看出来,更毋论林语堂了,但他却有意采用了照直翻译、不予明示陈芸小脚的做法。

(4)余择一雏年者,身材状貌有类余妇芸娘,而足极尖细,名喜儿。

上句中,沈复所择雏妓喜儿“足极尖细”,无疑指她的一双缠足小脚。值得玩味的是,林语堂没有直译“足极尖细”,而是译作“a pair of very small feet”(第256-257页),可见译者刻意地对小脚指涉的缠足恶习进行了淡化处理。

5,林译翻译策略新解:寻求

中华文化荣耀的译者姿态

以上两方面看似相互冲突的翻译策略都可用译者姿态理论得到有效的解释。韦努蒂(Venuti 1995:2-5)指出,20世纪30年代以来,“行文流畅”(fluency)一直是英美评论界用来评价英译作品的唯一标准也即主流翻译规范。林语堂有意违反目标语文化中的主流翻译规范,倾向于采用文化保留性翻译策略,主要是由他的文化身份和翻译目的决定的。林语堂是中国文化孕育的本土译者,又抱着“向西方读者阐释中国文化”的翻译宗旨(Tyler 1936:274),因而倾向于在译文中保留他认为荣耀的中华文化。上文分析的中国古代文学、乐器及传统服饰术语无疑代表了一种悠久深厚的文化艺术传统。林语堂采用的音译且不加注释之法违反了“通顺”规范,却彰显了他试图把值得荣耀的中国传统文化原汁原味地介绍给西方读者的译者姿态。同理,他直译“白头偕老”、“鸿案相庄”、“相敬如宾”等成语、典故,是因为它们体现了西方文化中缺乏的一种中国传统美德;对“合卺”和牛郎织女七夕相会之类的节庆民俗词汇进行直译及注释,是因为它们传达了中国传统婚俗和神话的文化意蕴。悠久璀璨的中国文学艺术传统和中国人生活的艺术,正是林语堂认为应该向西方读者着重阐释的。林语堂在“译者序”中明白无误地道出了他的翻译目的:

芸,我想,是中国文学上一个最可爱的女人。……也许古今各代都有这种女人,不过在芸身上,我们似乎看见这样贤达的美德特别齐全,一生中不可多得。……我现在把她的故事翻译出来,不过因为这故事应该叫世界知道:一方面以流传她的芳名,又一方面,……在这故事中,我仿佛看到中国处世哲学的精华在两位恰巧成为夫妇的生平上表现出来。……我们看见这书的作者自身也表示那种爱美爱真的精神和那中国文化最特色的知足常乐恬淡自适的天性。(林语堂 1999a:17-18)。

由上可知,林语堂通过他的翻译想要“叫世界知道”的,不只是“一对中国夫妇之恬淡可爱生活”(林语堂 1999b:330),更重要的是向西方人阐释中国传统文化的精华,包括中国妇女“贤达的美德”、“中国(人的)处世哲学”、“爱美爱真的精神”、“知足常乐恬淡自适的天性”等。林语堂深知,这种中国人“生活的艺术”和传统美德是西方文化缺乏的,因而被他视为中华文化中荣耀的内容,值得向西方读者介绍,这就解释了为何林语堂坚持尽量忠实翻译中华文化专有词。换言之,林语堂采用的文化保留性翻译策略体现了他旨在寻求中华文化荣耀的译者姿态。

徐寒(2012:74)从意识形态的角度解释了林语堂对“小脚”意象的删除或故意不译,而译者姿态理论能够做出更有说服力的解释:20世纪初,“小脚丑这一西来的精英观念”由传教士传入中国,最先接受这种观念的中国新式知识分子因为缠足的野蛮而把小脚视为“国耻”的主要象征(杨兴梅 2000:85)。早年留学欧美的林语堂自然更容易认同这种观点。他在1935年用英文写的《缠足》一文中指出:“缠足是妇女被幽禁、被压制的象征”,“对‘金莲’的崇拜属于性心理病理学研究的范围”,缠足是一种“邪恶怪诞的习俗”,“直到基督教传教士们发起反对运动之后才被取消。”(林语堂 1988:141-143)林语堂把缠足看作一种“邪恶怪诞”因而很不荣耀的文化陋习,且这种恶习在他翻译《浮生六记》时已被官方取消,因此他对原文中的“小脚”意象进行了删除或淡化,这无疑体现了他努力维护中华文化荣耀的译者姿态。这种姿态也是由他的文化身份和翻译目的决定的:作为本土译者,他对缠足恶习有切肤之痛,引以为国耻;被他誉为“中国文学上一个最可爱的女人”的陈芸也是小脚女人,显化处理她的缠足小脚会损害她在西方读者中的美好形象,从而违背了林语堂的翻译初衷——“流传她的芳名”。

6,结语

西米奥尼提出的译者惯习理论不能有效解释译者不受规范的制约、自主自发的翻译行为和决策,而其他社会翻译学理论或分析模式都侧重于考察翻译实践的社会性,不能有效分析译本及译者采用的翻译策略,因此译者姿态理论一定程度上可以弥补现有翻译社会学理论的不足和局限性,为我们分析译者不顾规范或系统的制约、自主自发的“非顺从性”决策过程提供了一个有效的理论工具。从查尔斯顿提出的研究者应考虑一部译作的特定背景(包括译者、出版商或赞助人、目标读者群、场域的结构及其嬗变等)的主张看,译者姿态理论采用的仍是描述性翻译研究的路径。换言之,在概念体系上它采用了布迪厄的社会学理论,在方法论上则是当下主流的翻译研究范式。该理论以“寻求文化荣耀”和“译者姿态”为核心概念工具,提出了一种操作性较高的理论分析模式,但指出译者通过翻译“寻求文化荣耀”这种文化取向和意图明确的行为本身限制了其应用范围。再者,该理论可用于解释译者为寻求本国文化荣耀采用的某些翻译策略,但不能用于分析所有的文化翻译策略。例如,有的文化指涉词是文化取向上中性的,与文化荣耀或不荣耀无关,对此译者姿态理论很难做出有说服力的解释。

本个案研究显示,林语堂在翻译《浮生六记》时倾向于保留原作蕴含的他视为荣耀且重要的文化信息,同时对他视为不荣耀的文化信息予以干预性改写。他对前者采用直译、音译、注释、增译等译法,对后者进行淡化或删削处理,在在体现出一种旨在寻求中华文化荣耀的译者姿态,这种姿态主要决定于其文化身份和翻译目的。基于该研究结果,我们可对译者姿态理论的适用性进行推理性拓展:寻求文化荣耀的译者姿态不是林语堂独有的,更不是孤立的翻译个例;它很可能是有着本国文化身份的译者群体在处理原作蕴含的本国文化信息时体现出来的翻译策略选择上的共性。毋庸置疑,这一理论假设需要更多的实证研究和个案研究加以验证。总之,译者姿态理论适用于考察分析中国语境下的翻译实践,尤其有着中华文化身份的译者从事的中国文学文化外译活动,对译者采用的某些翻译策略具有较强的解释力。此外,该理论也应该适用于有着中华文化身份的译者从事的涉及中华文化的外语文本的汉译活动。这些作品主要出自旅居海外的中国作家(如林语堂)、海外华裔作家(如谭恩美、汤婷婷)或西方汉学家(如高罗佩)之手。笔者拟另撰一文加以探讨,同时也希望有兴趣的国内学者深化拓展本课题的研究。

注释

1 查尔斯顿(Charlston 2013:55,注5)指出,“hexis”最早见于亚里士多德的哲学论述,与美国社会学家高夫曼(E. Goffman)提出的“身份理论”(identity theory)的两个核心概念“面子”和“姿势”(poise)相近;在布迪厄的理论体系中与人们较熟悉的“惯习”(habitus)概念有交叉。

2 除《浮生六记》外,还有《英译老残游记第二集及其它选译》(A Nun of Taishan and Other Translations,上海:商务印书馆,1936),汉英对照《古文小品》(Gems from Chinese Literature)、《冥寥子游》(无英文题名)(上海:西风社,1940)等。

3 林文题为《论翻译》,写于1932年,初版于1933年。

4 另两种英译本是Shen Fu(1960)、Shen Fu(1983),译者是Shirley Black、白伦(Leonard Pratt)和江素慧。

5 孟祥春(2016:34)正确指出,林语堂把“天孙”误译为“牛郎”(the Cowherd)。

参考文献

编辑者. 出版说明[A]. 沈复. 浮生六记[M]. 北京: 外语教学与研究出版社, 1999: 1-2.

葛校琴 季正明. 人生态度取向与翻译的选择及策略——谈林语堂《浮生六记》的翻译[J]. 解放军外国语学院学报, 2001(4): 71-74.

黎土旺. 文化取向与翻译策略——《浮生六记》两个英译本之比较[J]. 外语与外语教学, 2007(7): 53-55.

林语堂. 论翻译[A]. 罗新璋编. 翻译论集[C]. 北京: 商务印书馆, 1984: 417-432.

林语堂. 郝志东 沈益洪译. 中国人[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 1988.

林语堂. 译者序[A]. 沈复. 浮生六记[M]. 北京: 外语教学与研究出版社, 1999a: 17-19.

林语堂. 后记[A]. 沈复. 浮生六记[M]. 北京: 外语教学与研究出版社, 1999b: 330.

孟祥春. 林语堂古文小品误译与思考[J]. 上海翻译, 2016(5): 33-39.

沈复. 林语堂译. 浮生六记 -- Six Chapters of a Floating Life[M]. 北京: 外语教学与研究出版社, 1999.

汪宝荣. 异域的体验——鲁迅小说中绍兴地域文化英译传播研究[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2015.

汪宝荣. 林语堂翻译《浮生六记》地名之策略——基于数据统计和实例分析的考察[J]. 语言与翻译, 2016(3): 38-44.

汪宝荣. 社会翻译学学科结构与研究框架构建述评[J]. 解放军外国语学院学报, 2017(5): 110-118.

王东风. 翻译与身份——兼评董乐山主译《第三帝国的兴亡》[J]. 中国翻译, 2014(5): 72-81.

夏征农主编. 辞海 [K]. 上海: 上海辞书出版社, 1999.

谢天振. 新时代语境期待中国翻译研究的新突破[J]. 中国翻译, 2012(1): 13-15.

许方 许钧. 关于加强中译外研究的几点思考[J]. 中国翻译, 2014(1): 71-75.

徐寒. 三寸金莲哪去了?——从林语堂英译本《浮生六记》看意识形态对译者的影响[J]. 成都大学学报(社科版), 2012(6): 72-74.

杨兴梅. 观念与社会: 女子小脚的美丑与近代中国的两个世界[J]. 近代史研究, 2000(4): 53-86.

张季红. 浅析林语堂的文化态度与跨文化传播实践[J]. 上海翻译, 2016(1): 71-75.

Bourdieu, P. Outline of a Theory of Practice[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.

Buzelin, H. Unexpected Allies: How Latour’s Network Theory Could Complement Bourdieusian Analysis in Translation Studies [J]. The Translator, 2005, 11(2): 193-218.

Casanova, P. Consecration and Accumulation of Literary Capital: Translation as Unequal Exchange[A]. In: Baker, M. (Ed.), Critical Readings in Translation Studies[C]. London and New York: Routledge, 2010: 285-303.

Charlston, D. Embodiments of Bourdieusian Hexis: J. B. Baillie’s Translation of Hegel’s Phenomenology [J]. The Translator, 2013, 19(1): 51-80.

Ennaji, M. Multilingualism, Cultural Identity, and Education in Morocco [M]. New York: Springer Science, 2005.

Gouanvic, J.-M. A Model of Structuralist Constructivism in Translation Studies [A]. In: Hermans, T. (Ed.), Crosscultural Transgressions: Research Models in Translation Studies II[C]. Manchester: St. Jerome, 2002: 93-102.

Gouanvic, J.-M. A Bourdieusian Theory of Translation, or the Coincidence of Practical Instances [J]. The Translator, 2005, 11(2): 147-166.

Heilbron, J. Towards a Sociologyof Translation: Book Translations as a Cultural World-system [J]. European Journal of Social Theory, 1999, 2(4): 429-444.

Holliday, A. Complexity in Cultural Identity [J]. Language and Intercultural Communication, 2010, 10(2): 165-177.

Inghilleri, M. The Sociology of Bourdieu and the Construction of the “Object” in Translation and Interpreting Studies [J]. The Translator, 2005, 11(2): 125-145.

Lu Fang. The Afterlife of Six Chapters of a Floating Life: Three English Translations of Fusheng Liuji[J]. Translation Review, 2010(80): 25-52.

Pasmatzi, K. Translatorial Hexisand Cultural Honour: Translating Captain Corelli’s Mandolininto Greek [A]. In: Vorderobermeier, G. M. (Ed.), Remapping Habitus in Translation Studies[C]. Amsterdam & New York: Brill & Rodopi, 2014: 73-92.

Shen Fu. Six Chapters of a Floating Life[M]. Lin Yutang (Trans.). Shanghai: Xifeng Press, 1939.

Shen Fu. Chapters from a Floating Life: The Autobiography of a Chinese Artist [M]. S. M. Black (Trans.). London: Oxford University Press, 1960.

Shen Fu. Six Records of a Floating Life [M]. L. Pratt & Chiang Su-hui (Trans.). New York: Penguin, 1983.

Simeoni, D. The Pivotal Status of the Translator’s Habitus[J]. Target, 1998, 10(1): 1-39.

Tyler, C. Review of T’ien Hsia Monthly [J]. Pacific Affairs, 1936, 9(2): 274-276.

Venuti, L. The Translator’s Invisibility: A History of Translation [M]. London:Routledge, 1995.

作者简介

汪宝荣

汪宝荣,香港大学翻译学哲学博士,浙江财经大学外国语学院教授,翻译研究所所长,翻译学专业硕士生导师。英国伦敦大学、美国杜克大学访问学者。Meta、Translation Studies等国际翻译学权威期刊审稿人。研究领域有中国文学对外译介与传播、社会翻译学、中国翻译史等。出版专著、译著各2部,发表学术论文70余篇。目前主持国家社会科学基金项目“翻译社会学视阈下中国现当代小说译介模式研究”(15BYY034)。

转自:国际汉学研究与数据库建设

[责编:温仁]

评论

全部评论(0)

-

该文章暂时没有被评论过哦!

热门新闻

-

日宫城县支援外国人取得护理资格 应对人手不足

0评论 2660天前

-

双语阅读:为何亚洲人比其他地区的人更擅长算数

0评论 2611天前

-

译论 || 汪宝荣:寻求文化荣耀的译者姿态 ——《浮生六记》林译本文化翻译策略新解

0评论 2611天前

-

魔都妈又发话了,中国孩子英文凭啥就不能和海外顶尖私校学生比?

0评论 2589天前

-

自学听力到底怎么学?

0评论 2589天前

大家都在看

-

日宫城县支援外国人取得护理资格 应对人手不足

0评论 2660天前

-

双语阅读:为何亚洲人比其他地区的人更擅长算数

0评论 2611天前

-

译论 || 汪宝荣:寻求文化荣耀的译者姿态 ——《浮生六记》林译本文化翻译策略新解

0评论 2611天前

-

魔都妈又发话了,中国孩子英文凭啥就不能和海外顶尖私校学生比?

0评论 2589天前

-

自学听力到底怎么学?

0评论 2589天前

用户名