西安故事:困难时期,来自老家的全国粮票是一家人生存的期盼!

2018-03-29 16:56:02

来源: 李连源

0评论

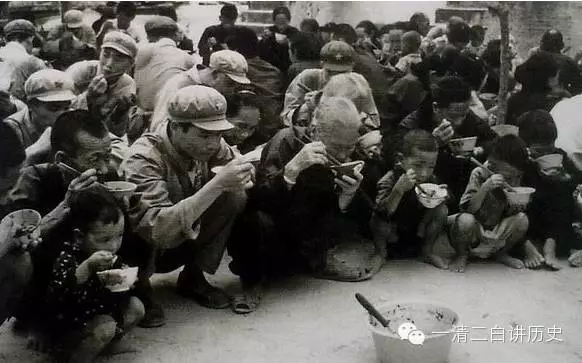

家一贫如洗,父母囊中羞涩,我们肚里空空,这就是我儿时对家的全部印象。虽然家里什么都没有,但我依然喜欢这个充满温情的家,因为我有一个勤劳的父亲和任劳任怨的母亲。他们在困难时期,用智慧和毅力让我看到了这个家的坚忍和希望。

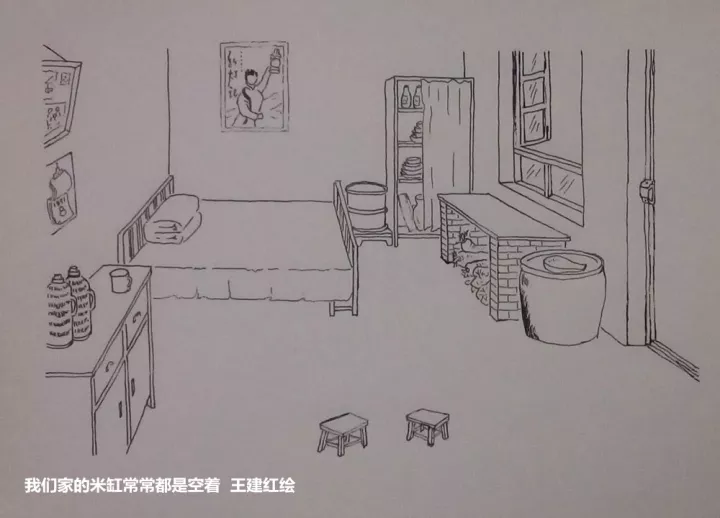

想当初,父母初到西安举目无亲,一个草棚成了他们孕育希望的地方。在这个草棚里,相继续生育六个孩子,由两个人的小家变成了一个拥有八口人的大家。那时候,每个成人的定量只有27.5斤,未成年减半。父亲是干的苦力,口粮32.5斤,因南方人每月含五斤大米的补助。即便如此,我们家的米缸常常都是空着。

我的母亲是一个主意很正的人,居家过日子柴米油盐酱醋茶里里外外是一把好手。随着孩子的增多,房子一间变两间,草棚变成土木、砖瓦房,但全家的口粮常常吃不到月底,母亲就东家一碗米西家一碗面去借,用自己的力量支撑着这个家向前走着。

父亲背地里托人写信给老家的叔叔,告知他我们生活的艰难,这样我们在不济时多了一份期盼。记得一次邮差送来了一张邮单,需要拿着户口本和父亲的印章去邮局取粮票,母亲领着我到邮局,结果一下子取出来了120斤全国粮票,那可是一笔不小的数目!母亲小心翼翼地用手帕把粮票包好,然后塞进自己大襟衣服的口袋中。一路上,一只手拉着我,一只手捂着那只口袋,我们像做贼一般。由于好奇,我不停的问妈妈,这些粮票是干什么用的?母亲告诉我,这事不能说出去,我们要用这些粮票换粮食,弥补家里口粮的不足,有了粮食就不再挨饿了。虽懵懵懂懂一知半解,但不挨饿总是好事。

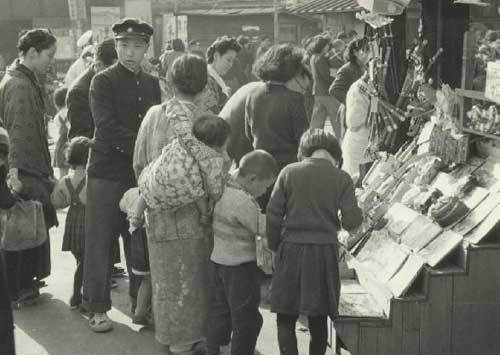

那时候买粮食没有粮票不行,有了粮票也未必能买到粮食。因为一般人买十斤八斤为了救急,而我们动辄一二百斤,这是绝对不允许的,是被打击的对象,倒买倒卖粮食属于投机倒把,所以一应的交换都要在暗地里悄悄进行。

那时与我们一样吃不饱的人有很多,私底下形成了一个交易链,所以每当有换粮需求时都会有人联络,而这一切都需要周密部署,以免被抓现行。有一次半夜,家里来了几个陌生人,母亲催促我赶紧睡觉,我佯装睡去听了下,不禁为他们捏了一把汗。原来换粮需要找好“对家”提前沟通谈好条件(一斤粮票买二斤杂粮),粮票到手后向农村报信,村里的“对家”会把分散(收购)的粮食集中起来,在约定的时间、地点交易,一手交钱一手交粮,离开原地互不相认,谁也不拖累谁!

每次,玉米面运到家里,母亲都要借称把多余出来的零头留下,再把整袋子的杂粮让父亲的老乡运到生产大米的地方,换成大米(二斤杂粮换一斤大米)后运回来。这样以来粮食在省内周转,一个周期短则半月,长则一个月,有时还会更长,饿着肚子瞪着眼睛等粮食总算有个盼头,自己吓自己提心吊胆也是常有的事。有时候粮食晚回来几天,母亲就暗自捣鼓“别让抓了现行,粮票打了水漂!”上天垂怜这些时常饿着肚子还要工作的人,几年的黑市交易竟安然无恙。

不禁想起《平凡的世界》里玉厚叔为赚几个活便钱黑夜卖肥(大粪),第一次就“翻把”的事,一城一乡一粮一肥竟也生出同样的故事,如今说给90后也赚不来几声嘘唏。

后来,我的一个邻居姐姐跑西安到汉中这趟火车,熟络了汉中这条“道”,于是就帮我们“暗度陈仓”。每次我们只需把粮票和钱交给她,她在汉中换成大米(一换一)后捎回来,然后按照预定的时间去接车即可,比以前就省去了很多麻烦。自打我会骑自行车就接了多次车,从车站行李房进出如履平地。

大米到家后,父亲总是急迫的打开米袋,双手捧出一把嗅嗅,然后说“好香啊!”,随后小心翼翼地把大米倒进米缸内。也许是米的匮乏让我感到它的珍惜,对大米有了特殊的依赖,经常打开米缸双手把玩,不经意间还发现了母亲藏在米中的鸡蛋。

有了大米,父亲又滋润起来。一顿小酒过后开始吟唱“我家有两宝,北屋一个宝,南屋一个宝,二宝有饱饭,老了有依靠。”而母亲也不再为无米之炊犯愁,大米粥也黏稠起来,就连早上喊我们起床都显得有劲多了。一次,新米到家母亲美美蒸了一大锅,我们刚端上碗,邻居梅花姐的广东女婿回娘家, “小李子”只看了一眼,母亲立马明白南方人的念想,随即盛了一大碗送了过去……时隔半世纪,梅花姐见到我总反复唠叨:“我和‘小李子’忘不了你妈送的那一碗米饭。”别人尚如此,我更不能忘记。

一个问题不容忽视:粮票来自老家,老家又怎能生出全国粮票?我于1969年随父亲首次回了湖南老家,1981年工作后二次回去, 1999年第三次只身回家,其间对叔叔寄粮票有了一些了解。那时候,生产队集体种地,按人口分粮,一般口粮仅够全家人的并没有太多结余,叔叔就采取少吃来省口粮;那时每家允许养一头猪、一头牛,叔叔就偷偷多养一头猪,养大后杀猪卖肉换成钱私下里买粮票,就这样用粮食、用钱去换成粮票,通过熟人把地方粮票再换成全国通用,“洗白”后的粮票才得以通过正常途径寄到陕西。

该怎样评价这个自己省吃省喝却一心为哥哥全家谋生活的叔叔呢?1989年我结婚时把叔叔请来西安,婚礼上叔叔激动地从衬衣口袋里掏出500元钱,并当着来宾们讲:“我这个侄子是个好侄子,他不仅孝敬父母,还孝敬我这个远在千里的叔叔,从他有收入就开始每年给我寄钱,从少到多一直不断,我比我哥哥还幸福……”记得1999年回去,叔叔当着族人的面,拍着我的肩膀自豪地说:“我哥哥给我养了个儿子!”

一晃多年,诸多当事人都自顾自走了,他们虽然不会埋怨我,但我的内心一直是愧疚的,心底永远珍藏着他们。叔叔寄来120斤粮票不是一年,不是一次,是持续多年的行为,这对在同一温饱线上的人来说,意味着你多吃一口他就少吃一口、你有吃他就没有,叔叔为了李家这个唯一走出农村的哥哥做出了常人难以完成的举动,这需要多大的勇气和动力啊!

饮水思源、知恩图报,好在我有一颗感恩的心,在叔叔晚年的生活中让他得到了父子般的叔侄情,至少让我想起往事能够眼含热泪,能够感恩父母、叔叔以及所有帮助过我们的人。

1992年我请叔叔、姑姑一起来到西安,他们见到了年仅3岁的孙女,高兴地说“李家有后,可以告慰哥哥嫂嫂了。”但我清楚,我的今天与叔叔的奉献密不可分,没有叔叔当年无私援助,我们很难走过那段困苦时光,叔叔的举动不仅仅是因为和我相连的血脉,还有高于血脉的民族精神和大义。

评论

全部评论(0)

-

该文章暂时没有被评论过哦!

热门新闻

-

千古一帝究竟指的是谁?为何唐太宗、康熙等人皆有此称号

0评论 2589天前

-

“宣城画派”的前世今生(三)——宣城画派形成的经济因素

0评论 2589天前

-

大战在即,许世友和政委闹矛盾,究竟所为何事?

0评论 2589天前

-

西汉时期的青铜器灯竟吸收油烟,古人的环保意识居然这么强?

0评论 2589天前

-

西安故事:困难时期,来自老家的全国粮票是一家人生存的期盼!

0评论 2589天前

大家都在看

-

千古一帝究竟指的是谁?为何唐太宗、康熙等人皆有此称号

0评论 2589天前

-

“宣城画派”的前世今生(三)——宣城画派形成的经济因素

0评论 2589天前

-

大战在即,许世友和政委闹矛盾,究竟所为何事?

0评论 2589天前

-

西汉时期的青铜器灯竟吸收油烟,古人的环保意识居然这么强?

0评论 2589天前

-

西安故事:困难时期,来自老家的全国粮票是一家人生存的期盼!

0评论 2589天前

用户名