马勇 | 近代中国的文化民族主义

2018-03-29 17:00:40

来源: 马勇

0评论

前言

由于近代中国国情的特殊性,特别是由于中国的对外开放在很大程度上的被迫性以及中国悠久的历史文化传统,因而使近代中国在迈向现代化的过程中总是显得不那么主动,总是显得具有浓厚的民族主义情结,总是觉得西方的东西尽管必然要学,但又总是对西方的东西严重不满,总希望加以改进或改良,并期望在此基础上超越西方,建立具有中国特色的现代化模式。

近代国人的这些想法就其原则来说并没有大错,特别是当中国现代化刚刚起步的时候,又正赶上西方现代化模式已遇到严重的危机,中国当然不可能在那种条件下步趋西方的后尘,重蹈西方社会的弊病。

然而问题在于现代化模式虽然可以有种种不同,但现代化的某些基本原则毕竟不是可以轻易改动的,因此近代中国基于民族主义的诉求而试图超越西方经典模式的所有努力,尽管其方向基本正确,但教训也委实不少。

1

失败的阴影扭曲了近代国人的民族心理

作为一个具有悠久历史文化传统的民族共同体,中国在几千年的历史过程中与外来文明多次接触。如果说真正意义上的中国文化最初只是局限于中原一带的话,那么它在几千年的发展过程中就是不断地吸收和同化周边文化,建立起后来的历史文化传统。

从这个意义上说,中国文化素来是一个开放的体系,它对异文化的吸收与接纳从来就是来者不拒,一般并不持严格的排外态度。这不仅有几千年文化发展的历史可以证明,而且即便说到中国文化与西方文化的接触,在300年前的晚明时期也基本如此。

那时的中国人虽然说不上对西方文化欢欣鼓舞,但他们明显地感到西方文化与中国文化之间存在着相当大的差异或质的不同,因而发誓要学习西方,并期望逐步以西方文化为参照而改造中国文化已有的结构,最终使中国的进步与发展能与西方或世界同步。

然而,正常的文化交流却因中国内部政局变动被打断。明清易代之后的一个相当长的时期内清朝统治者出于自身利益的考量而中断了与西方的联系。差不多到了18世纪末年,当西方人再次找上门来的时候,中西文化之间的接触才再一次发生。

只是这一次的接触不同于以往,除了中西文化之间的差距较晚明时期拉得更大外,中国在某种程度上实在是带有被迫的意味。中国人尤其是统治者久已习惯“中央帝国”的大国感觉,它无论如何都已难以理解西方这些“蛮夷小国”为何这样执着地要进入中国。

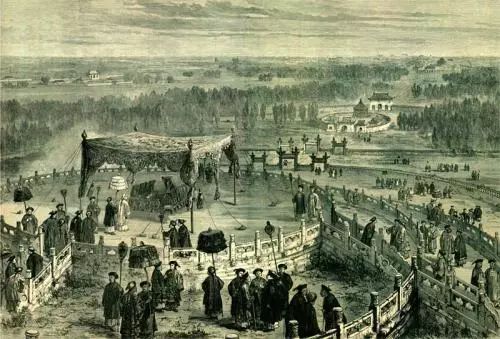

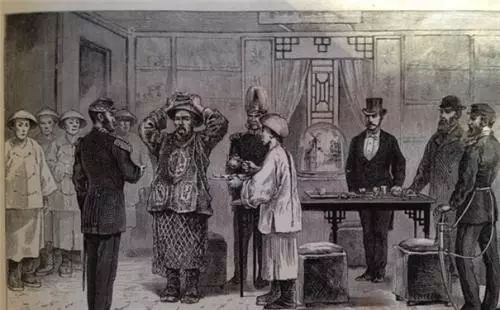

于是中国的统治者先是以“礼仪之争”拒绝马嘎尔尼的来访和“朝贡”,接着则是在兵临城下的时候蛮干一场,最后便是接二连三地惨败,于是只能被迫地、一点一点地走向开放。

中国在两次鸦片战争中的失败是亘古未有的奇耻大辱,它带给中国的结果远甚于顾炎武所说的“亡国”或“亡天下”,是中国五千年来从未遇到过的历史难题,当然也是中国文化与异文化接触、沟通过程中从未出现过的现象。疼定思痛,进步的中国人作出了一个重要选择,那就是“师夷之长技以制夷”。

“师夷之长技以制夷”的口号是近代国人面对西方强权的压力而作出的第一个反应。如果站在历史长河的观点看,这一口号当然具有重要的进步意义,它至少已承认西方文化具有一定的有用性,中国文化虽然从总体上说并没有大的问题,但至少在技术与实用层面总觉得缺少点什么。

然而由于这一口号带有明显的雪耻意义与功利目的,因此它一方面制约了中国向西方学习的全面性,从而将体用分为两橛,并由此引发后来从器物到制度,从制度到文化进行全面变革的争论;另一方面便是在失败的阴影下进一步强化了近代国人的民族意识和中国文化优越论的观念,从而为后来的变革与发展留下了一系列有待解决的难题。

从民族主义的立场上看,“制夷”当然是中国人当时的首选目的。西方列强对中国的强权压迫与政治、经济剥削确实激怒了中国人。中国人要想“雪耻”和恢复昔日“中央帝国”的大国地位,便只能是像往常对待那些周边的弱小民族一样,以“胡萝卜加大棒”的手段加以控制,使他们成为中国的藩属和文化殖民地。

然而遗憾的是,近代西方资本主义毕竟不是中国五千年来那些周边弱小民族,他们毕竟是以自由、平等、博爱作为其意识形态的理论根据。因此中国还想使用传统的“羁糜”手段对付西方即“制夷”,这一目的不仅当年做不到,恐怕永远也不可能再做到。

世界的发展与进步需要平等的交往与交流,即便现实中一直存在强权政治的事实,一个国家在对外政策上的宣示也不能是以强权对强权,至少不能作为国策或理论来提出。

也正是从这个意义上说,近代中国民族主义的本质特征之一便是中国长时期地在失败的阴影下更格外地强调中国文化优越论和中国本位,更格外地同情那种排外、仇外意识和行为。

我们的史学研究多年来之所以一再颂扬从林则徐到三元里抗英,从义和团的排外,再到五四反帝爱国运动,之所以将那些致力于对外交涉,并不失原则而作出某些让步的人物视为汉奸,视为叛徒,视为民族罪人,说到底都是基于狭隘的民族主义立场而作出的反映,是排外、仇外心理的必然表现,是一个民族赢得起、输不起的表现。

换言之,中国在近代由于各种原因的驱动,确实输过,确实是丢尽了大国的面子。但是,我们对待这种输赢应该建立一种正确的认识,不要一味地去指责所谓帝国主义的侵略,不要老是抱着复仇、仇外的心理去看待世界。

而是要反求诸己,在汲取教训的基础上以坦然的心情去面对世界,面对未来。果如此,我们便能丢掉狭隘的民族主义包袱,尽快走向世界一体化的道路,与世界其他民族一道前进和发展。

2

民族文化优越感阻碍了中国的进步与发展

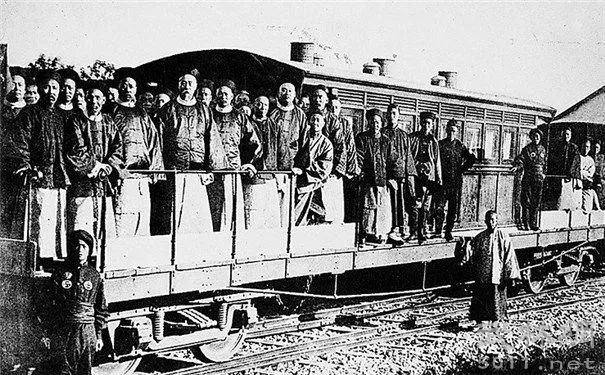

失败的阴影长时期地笼罩在中国人的心头,功利主义的雪耻意识制约了中国人向西方学习的诚意,这一点表现在“师夷之长技以制夷”的口号上,便是中国人在起步向西方学习的时候,也仅仅是要“师夷之长技”,即只要学习西方那些科学技术。

对于科学技术之外的东西,近代国人总是不愿意主动地、自觉地去学习,总是从根本上瞧不起那些非科学技术领域中的成就,而一再顽固地坚守“中国本位”或“中国文化优越论”。

显然,近代国人坚守中国本位或中国文化优越论的立场完全是由于失败的阴影长时期地挥之不去。因为我们知道,在晚明中西文化交流比较正常的情况下,中国学人和政治家几乎从未有人将西方的东西分成“本末”之两橛,那时的中国人对西方的接受是整体的、全盘的,即便看到西方文化的内在缺点,也并没有将这种缺点分为“体”或“用”的方面。

然而,在近代中国则不然。近代中国虽然在政治上、军事上败给了西方,可是恰恰正是由于这种失败,更使中国人的“阿Q精神”越来越强烈,他们在承认现在失败的同时,却为了安慰国人、鼓励士气、凝聚人心、整合社会,不断地从书本上去寻找中国历史文化辉煌灿烂的过去。

于是从19世纪60年代开始,也正是从中国开始向西方学习的时候,中国人却莫明其妙地提出一种“中体西用”的学说,以为中国之“体”不必变,西方之“体”不必学,中国所缺只是西方之“用”,而中国之“体”可能远较西方之“体”更为完美更为优越更合乎中国国情。

持“中体西用”主张的人,一般承认中国的落后,在这一点上他们不是那些冥顽不化的守旧者,他们的思想在近代中国当然具有相当重要的进步意义,是中国人对世界、对中国国情认识的一大重要进展。

冯桂芬▲

按照冯桂芬的分析,中国落后于西方是本然的事实,这一点似乎不必怀疑。至于落后的具体方面,『约有数端:人无弃材不如夷,地无遗利不如夷,君臣不隔不如夷,名实不符不如夷。』

这些方面几乎囊括了中国的内政、外交、教育、政治制度的各个方面,当然意味着中国的全面危机。然而在谈到中国应该向西方学习什么的时候,冯桂芬却又一反他那原本正确的分析,强调只要学习西方的科学技术,即『有待于夷者独船坚炮利一事耳』,『且用其器,非用其礼也。用之,乃攘之也。』

对西方的政治理论、文化思潮,冯桂芬和他同时代的绝大多数人一样,仍采取一种不屑一顾的态度,依然忘情于中国传统精神,并明确提出『以中国之纲常名教为本原,辅以诸国富强之术』,作为推动中国进步与发展的根本原则。

这几乎在语言的表达上都与后来张之洞提出的“中学为体,西学为用”的标准口号极为相似。因此张之洞在《劝学篇》中也把冯桂芬引为同调。张之洞说,冯氏所提出的『诸国同时并域,独能自致富强,岂非相类而易行之尤大彰明较著者,如以中国之伦常名教为本原,辅以西方诸富强之学,不更善之善哉!』

从这个意义上说,冯桂芬不仅播下了19世纪后半期中国维新思潮的种子,而且开启了19世纪后半叶乃至20世纪上半叶中国保守主义之先河。

包括冯桂芬在内的那些文化保守主义者对中西文化的评估是发自内心的真诚,但毫无疑问的是,他们的这种看法是民族文化优越感的一种反映。

他们基于一种强烈的民族主义意识,无论如何很难以相信西方社会文化在总体上超越中国,中国虽然一时在世界竞技场上败下阵来,但绝不能由此证明中国文化、中国政治就比西方的落后。

辜鸿铭▲

正如辜鸿铭一再宣扬的那样,『物质生活的程度可以作为衡量一个民族文化的前提,但是不能认为物质生活本身就已经是文化。一个民族的生活水平由于经济的原因可能在下降,但是不能就因此证明他们的文化也在下降。』

这种判断当然有助于一个失败民族确立必要的自信心,但是如果强调过分,则势必造成这个民族的狂妄自大意识。狂妄自大实际上是心虚自卑的必然反映,它的结果不是引导这个民族的正确发展,而是将之导入一个理论误区或政治陷阱。

这种理论误区或政治陷阱最为突出的表现便是自那时到现在一直不间断的文化保守主义。文化保守主义的本来含义只是反对文化的急剧变革,但是在近代中国特殊的政治背景下,文化保守主义总是与政治激进主义相对待而存在而发展。

政治激进主义的基本看法是基于中国迟迟不能前进的事实,总是期望中国能够通过急剧的变革一步到位,走向与世界同步发展的轨道,他们渴望的不是中国变成西方,而是中国要尽快地变得与西方一致,不是用中国的规则去要求西方,而是使中国尽快适应西方即国际或者说是这个世界公认的一般准则。

然而,中国的文化保守主义者则不然。他们基于相对说来比较狭隘的民族主义立场,一方面不太相信世界上真的存在什么公认的准则或原则,特别是他们面对中国一再遭受列强侵略的事实,更觉得那些公理、准则的说法只是强者对弱者的一种安慰。

张之洞 ▲

正像当年张之洞谈到西方一些国家欲创办“弥兵会以冀保东方太平之局”的用意时说:

『我果有兵,弱国惧我,强国亲我,一动与欧则欧胜,与亚则亚胜。如是耀之可也,弥之可也,权在我也。我无兵而望人之弥之,不重为万国笑乎?……又有笃信公法之说者,谓公法为可恃。

其愚亦与此同。夫权力相等,则有公法,强弱不侔,法于何有?古来列国相持之世,其说曰:力均角勇,勇均角智。未闻有法以约束之也。今五洲各国之交际,小国与大国交不同,西国与中国交又不同。

即如进口税,主人为政,中国不然也;寓商受本国约束,中国不然也;各国通商只及海口,不入内河,中国不然也;华洋商民相杀,一重一轻,交涉之案,西人会审,各国所无也。不得与于万国公会,奚暇与我讲公法哉?』

基于这种民族主义的立场,他对西方国家对中国的态度总是不安与怀疑,绝对相信西方真的支持或期望中国的发展与强大。

另一方面,随着人们对西方认识的不断加深,特别是随着西方社会内部社会问题接连不断出现的事实,他们更觉得西方的一些东西大可怀疑,中国的未来与发展虽然要接受西方的一些科学技术等层面的东西。

但在政治体制、道德伦理方面还是应该固守住中国的一些原则和传统,这样既可保持住一些中国固有的特色,又可以避免西方在现代化发展过程中出现过的一些弊病。

孙中山创立三民主义的理论,以及中国不可能走上资本主义道路的理论依据,说到底都是基于民族主义的立场,超越西方国家现代化的一般模式,而走出一条具有中国特色的发展道路。

3

化解文化民族主义情结

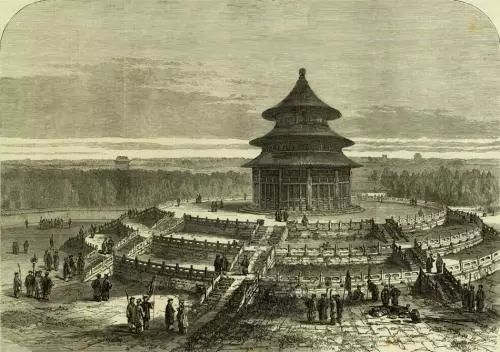

图片来源:国家地理中文网

近代中国的民族主义情结制约了中国的发展与进步,这一中国遗产直至今日仍在我们的生活中发挥着相当重要的作用。

当历史已经进入21世纪的时候,如果我们继续坚守狭隘的民族主义立场,我们就有可能因不遵守这个星球的一般规则而被排斥在世界一体化的生活之外。

那么,我们怎样才能化解这种过分的民族主义情结呢?也就是说,怎样才能既不损害民族的、国家的根本利益,而又能与世界同步发展呢?

首先,我们要淡化我们的民族文化优越感。不论我们的文化是否真的能够解决人类社会将要面临的各种困难与问题,但当这种文化并没有解决我们自身的问题之前,我们都应虚心地学习包括西方在内的一切人类文化的优秀遗产。

应该树立这样一种明确的意识,即包括中国文化在内的任何文化遗产都是全人类的共同财富,它们一旦被创造出来,就不再是任何民族的私有财富。

现代西方所面临的问题如果真的有朝一日用中国的法子去解决,那也绝不意味着我们今日可以固守这些遗产而不前进,即我们不能因为西方社会今日的弊病一时难以克服而停滞不前,更不能因为西方的创造是西方的而不加以吸收。

全人类的文明财富应当由全人类来共同继承,东方、西方、南方、北方的界限应该越来越模糊。我们都是这个地球村的村民,我们有义务为这个地球所面临的一切问题贡献我们的聪明和才智。

其次,作为一个大国,我们要拿出一个大国的风度和大国的气势来,既要在国际生活中主持公道和正义,为建立现代国际政治、经济、文化的新秩序贡献我们的力量,又要自觉地遵循那些国际公认的准则和原则。

既然不能以中国特色拒绝国际准则和原则,就应该老老实实地改变自己的所谓特色以适合现代国际交往的一般需要。

如果我们中国人的文化理想确实是人类将要共同走上的道路,我们也要相信世界各国人民的眼光和选择能力。人类不会无缘无故地放弃任何美好的理想,人类当然也不会无缘无故地接受一个未经试验的建议和主张。

失败的阴影使近代国人长时期的囿于排外与仇外的心理状态下,而民族文化优越感又使近代国人总是不愿那么坦然地承认中国的落后,总觉得中国的落后一是仅限于科学技术的层面,一是中国的落后是暂时的。

正是基于这种判断,近代国人在渴望中国走上现代化道路的同时,又总是不那么情愿地承认有什么国际价值和国际惯例,似乎世界的未来一切都应该按照中国的价值与中国的原则去办理。这是近代中国最为典型的文化民族主义心理,也是中国文化优越论价值观最为典型的反映。

近代中国与外部世界的冲突说到底是价值观念的冲突。当西方人凭借大炮和强权打开中国的大门时,中国人的价值观念尚停留在中世纪的状态,中国的文明成就虽然较西方中世纪的文明成就略高一筹,但近代的世界毕竟不是中世纪的世界。

此时的国际准则与惯例正在形成,那时的中国人如果能有日本人当年的气派勇于“脱亚入欧”,尽快与西方世界正在形成的惯例与原则相沟通和磨合,近代中国尽管一度与西方无法匹敌,尽管一度受制于西方,但经过若干年的发展,中国也势必能够与西方、与世界的发展同步。

然而中国一再错过那些本可利用的发展时机,一而再,再而三地论证中国价值高于西方价值,并发自内心地相信不怕西方人现在不愿遵守中国的价值,一旦他们意识到中国价值的意义和有用性,恐怕他们一定要回过头来遵循中国价值才是唯一的出路。

梁漱溟当年大言不惭地宣布道:『我又看见西洋人可怜,他们当此物质的疲敝,要想得精神的恢复,而他们所谓精神,又不过是希伯来那点东西,左冲右突,不出此圈,真是所谓未闻大道,我不应当导他们于孔子这一条路上来吗?

我又看见中国人蹈袭西方的浅薄,或乱七八糟,弄那不对的佛学,粗恶的同善社,以及到处流行种种怪秘的东西,东觅西求,都可见其人生的无着落,我不应当导他们于至好至美的孔子路上来吗?无论西洋人从来生活的猥琐狭劣,东方人的荒谬糊涂,都一言以蔽之,可以说他们都未尝过人生的真味,我不应当把我看到的孔子人生贡献给他们吗?』

这就比较典型地反映了近代国人对待中国价值与国际惯例和国际准则的一般看法。

中国人或者说儒家的价值观念当然不是一无是处,它的许多内容如果经过恰当的现代转换,确实不应该与现代社会发生冲突,或许还是现代社会得以形成和发展的必要力量。

然而问题在于,由于近代国人囿于中国价值优越论的心理,他们从根本上看不惯西方社会以个人自由、人人平等为基本特征的道德生活及其准则。即便是那些对西方社会与文化有相当深刻了解的思想先进如严复,他都觉得遍观全球,还是中国人的价值观念为最好。

严复 ▲

他说,『鄙人行年将近古稀,窃尝观究哲理,以为耐久无弊,尚是孔子之书。《四书》、《五经》,故是最富矿藏,惟需改用新式机器发掘淘洗而已。』

他还说,『不佞垂老,亲见脂那七年之民国与欧罗巴四年亘古未有之血战,觉彼族三百年之进化,只做到‘利己杀人,寡廉鲜耻’八个字。回观孔孟之道,真量同天地,泽被寰区。此不独吾言为然,即泰西有思想人亦渐觉其为如此矣。』

显然,这些思想先进所渴望的是中国社会的未来发展既要建设一个与西方相匹敌的现代科学技术性的社会,但最好还是要保留中国人的价值观念和道德伦理体系,即还是那个“中学为体,西学为用”的老调。如果真的能建设一个“中学为体,西学为用”的社会,那当然也是别有一番风味和意思。

然而正如严复早年批评别人时所说的那样,『体用者,即一物而言之也。有牛之体,则有负重之用;有马之体,则有致远之用。未闻以牛为体,以马为用者也。中西学之为异也,如其种人之面目然,不可强谓似也。故中学有中学之体用,西学有西学之体用,分之则并立,合之则两亡。议者必欲合之而以为一物。且一体而一用之,斯其文义违舛,固已名之不可言矣,乌望言之而可行乎?』可惜,严复并没有将他的这一信念坚持到底。

处在中国社会转型期的思想先进无法理解全球价值的意义和将给我们民族带来怎样的好处,他们出于民族利益和国家利益的立场,总是既想排斥国际惯例和全球准则对中国的约束,又想以自己的特例或特有价值观念作为与外部世界交往的准则。

于是近代中国本来应该在现代化的道路上不断地改变自身以合乎与外部交往的需要,本该尽早地将包括自己的价值观念在内的一切思想观念变得与世界同步,然而我们看到的却是中国与外部世界的差距虽然一步一步地在缩小,但时隔一百多年却依然有相当多的中国人期待固守住中国的特有价值。

只有到了外来的压力迫使我们不得不变的时候,我们才勉强地改变自身,勉强地接受外来的思想与价值。也正是从这个意义上说,中国价值与国际惯例的冲突就是近代中国文化民族主义的本有特色,是中国文化优越论在价值观念领域中的表现形式。

[责编:温仁]

评论

全部评论(0)

-

该文章暂时没有被评论过哦!

热门新闻

-

千古一帝究竟指的是谁?为何唐太宗、康熙等人皆有此称号

0评论 2589天前

-

“宣城画派”的前世今生(三)——宣城画派形成的经济因素

0评论 2589天前

-

大战在即,许世友和政委闹矛盾,究竟所为何事?

0评论 2589天前

-

西汉时期的青铜器灯竟吸收油烟,古人的环保意识居然这么强?

0评论 2589天前

-

西安故事:困难时期,来自老家的全国粮票是一家人生存的期盼!

0评论 2589天前

大家都在看

-

千古一帝究竟指的是谁?为何唐太宗、康熙等人皆有此称号

0评论 2589天前

-

“宣城画派”的前世今生(三)——宣城画派形成的经济因素

0评论 2589天前

-

大战在即,许世友和政委闹矛盾,究竟所为何事?

0评论 2589天前

-

西汉时期的青铜器灯竟吸收油烟,古人的环保意识居然这么强?

0评论 2589天前

-

西安故事:困难时期,来自老家的全国粮票是一家人生存的期盼!

0评论 2589天前

用户名