魔都新地标 上音歌剧院 普利兹克奖建筑师包赞巴克中国首作

2019-10-31 16:21:35

来源: 凤凰网家居

0评论

说起歌剧,脑海里不免浮现出宏伟的场面、史诗般的吟唱、高贵华丽的表演,绚丽又多情。音乐是流动的建筑,建筑是凝固的音乐,被歌声与舞蹈浸润的歌剧院是其中最美的音符。

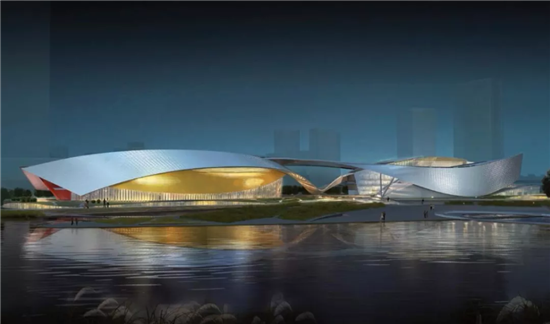

上音歌剧院无疑是其中之一,上音歌剧院是克里斯蒂安·德·包赞巴克的中国首作,也是国内首个全浮结构歌剧院。包赞巴克是法国首位获得建筑界最高奖项——普利兹克建筑奖的建筑师,他的作品注重空间的自由、愉悦与流动感,并擅长处理建筑的体量、材料与光线。这些特质从上音歌剧院就可见一斑。

一眼惊艳 伫立于交界处的上音歌剧院

隶属于上海音乐学院的上音歌剧院,总建筑面积31,926.42 ㎡,地上建筑面积14,989.38 ㎡,地下建筑面积16,937.04㎡,由1,200座的歌剧厅(含乐池临时座席95个,贵宾座席33个,无障碍座席4个),4个排演教室、一个交流报告厅,相关配套用房和地下车库组成。

上音歌剧院地处上海历史上原法租界的中心区域,这里不仅是商业轴线与人文轴线交界处,也是现代建筑与历史建筑汇集地。

在上音歌剧院的方案设计过程中,法国包赞巴克建筑事务所以对歌剧院所在历史街区地理位置的认可和尊重为前提,充分考虑建筑的高度及体量,使用符合街区的尺度,以及符合当地特色的建筑材料。

设计围绕歌剧厅布置了9个较小体量的功能空间,如排演教室,售票厅及入口接待大厅等,全部控制在18米的高度以下。化整为零的体量与淮海路的周边建筑取得尺度上的统一,强化了建筑与自然和城市的互动性。

此外,上音歌剧院的设计也尊重自然环境,保留了原法租界地段特有的法国梧桐树等。

位于淮海路与汾阳路转角处的两个建筑体块由大屋面合二为一,着重突出了歌剧院的主入口。主入口面向交叉路口打开,由左、右、上三面向内凹的斜墙围合,形成一个三维内向空间,中间为玻璃幕墙,公众被自然而然的引入室内。充足的光线通过幕墙进入观众大厅,同时可以从室外看到丰富的内部空间,室内与室外的过渡自然而成。二层大厅主入口层的楼板伸出室外,将立面分割为上下两层,同时作为一个观景平台将室内与室外再一次联系起来。

建筑立面材料为UHPC外墙挂板和GRC挂板,色调和尺度与周围历史街区建筑呼应,现代的建筑风格也起到对历史起承转合的作用。部分立面采用UHPC镂空挂板,后面为玻璃幕墙。光线通过镂空墙面与玻璃幕墙在室内产生透明与不透明的过渡,营造出不同的空间效果。这种镂空的手法也是中国传统建筑元素“窗棂”的体现。

内含玄机 建筑在弹簧上的歌剧院

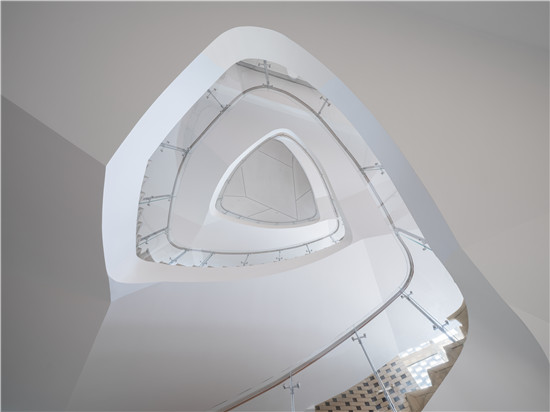

进入上音歌剧院后,首先进入到一个明亮宽敞,有木制装饰表面的接待大厅,其中包含休息厅等辅助空间,之后拾阶而上,进入到围绕观众厅的各层休息厅。建筑几个体块之间采用玻璃幕墙内凹处理,一方面在立面上形成虚实对比,使5个体块的更为突出。另一方面玻璃幕墙部分多为交通空间,通透处理能为室内公共空间带来充足的自然光,减少能量消耗。玻璃采用了低反光处理,减少对周围环境带来的光污染问题。

休息大厅中有一系列水彩、色彩的变化,就如同畅游在音乐中,伴随时间和旋律的变化,感知不同体验。包赞巴克先生认为,人们是在运动中探索建筑,这和欣赏音乐是类似的。在时间的点滴推移中人们体会音乐起伏,而在上音歌剧院则是色调的变化。

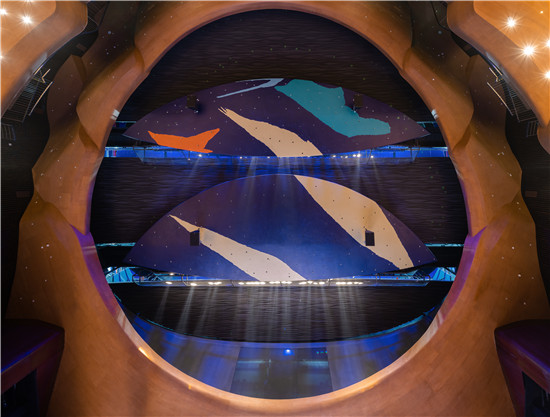

上音歌剧院的观众厅借鉴古典歌剧院的形式,呈现马蹄形。根据上海音乐学院要求,音乐厅要能够演出古典西方歌剧,同时又兼具演出浪漫派歌剧及其他形式演出的条件,几经研究磨合,产生了现在的观众厅形式。

在这个古典形式的歌剧厅,这个U形或称为马蹄形的空间里,包含了数个楼座和池座区域。尽管灵感来自于古典歌剧厅,但上音歌剧院的现代性体现在观众席的可视性得到了很好的改进。在观演舒适性方面和我们的合作伙伴,英国剧院项目咨询公司TPC进行了深入的研究,最终设计决定所有的楼座都略微向舞台侧倾斜,使得观众能够有更多的楼座座席可以看到乐队指挥,甚至乐队,并能更清楚的看到舞台,这使所有座位上都能得到完美的听觉享受。

为了隔绝地铁振动,整个观众厅和舞台区域都放置在了弹簧上,希望为观众带来更舒适的视听体验。

包赞巴克事务所为上音歌剧院设计了一个蓝色调的观众厅,这对中国到处可见的红色调的观众厅是个改变。蓝色是中国人喜欢的颜色,也是法国人喜欢的颜色,上音歌剧院的座椅被设计为蓝色,具有声学作用的侧墙和后墙设计为深木色,这种暗色调的目的就是为了当舞台上灯光集中于舞台布景时,避免观众厅分散人们的注意力。楼座的存在将被弱化,同时微带金色的木质感又形成一种对比,你会注意到有美丽木材质感的楼座层层跌落,具有一种现代的特别的雕塑感。

所有这种古典形式的观众厅都包含有池座,楼座和舞台,当人们抬头看,会发现头顶的天花,传统上这个天花往往是一件重要的绘画作品,这里包赞巴克事务所设计了一个非常现代同时对声学也非常重要的彩绘天花,其实是声学的反声板,上面带有凹凸纹理的黑色穹顶天花可以根据不同演出需要进行升降改变观众厅的体积,从而改变混响时间。

包赞巴克:建筑让人愉悦

上音歌剧院建筑整体在周围环境中不是一跃而出,跳出环境,而是与自然结合,充满内涵,显出内敛而谦虚的态度,与包赞巴克一贯的理念吻合。

在接受采访时,包赞巴克表示我设计的建筑是否会成为标志性建筑、是否会成为地标并不重要,通过建筑为人民带来愉悦的感受和体验更为重要,每一次不同于以往的全新创造更让人着迷。

克里斯蒂安·德·包赞巴克对当前建筑课题的主要实际和专业贡献是邻里社区和城市区域。他的作品体现了极其微妙的人类文脉的核心重要性,涵盖了不同的层次,他既是纯粹意义上的建筑师,又是一名城市规划师。

地标性建筑通常会成为城市基准或符号,将整个区域聚合起来形成基本标志,而这正是大城市里广阔的城市景观所需要的。以这些独特的大型物体为基础,构成城市吸引力,内外空间互相交错。

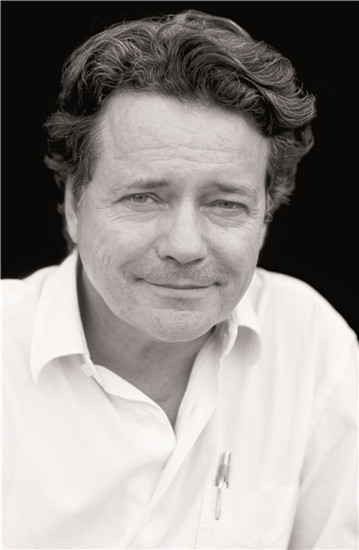

克里斯蒂安‧德‧包赞巴克

建筑师 规划师

克里斯蒂安‧德‧包赞巴克,1944年出生于卡萨布兰卡,是国际知名的建筑师和城市规划师。他1969年毕业于巴黎美术学院,并且在1980年创立了克里斯蒂安·德·包赞巴克事务所。2010 年伊丽莎白·德·包赞巴克和克里斯蒂安·德·包赞巴克两家事务所整合资源联营,同时每位设计师都保留了各自的团队和专业领域。事务所总部设在法国巴黎,拥有一个超过100名成员的紧密团队。事务所由几个工作室构成,工作室成员与世界各国的优秀合作伙伴一起共同合作完成各种类型的大型国际项目设计。

克里斯蒂安·德·包赞巴克工作室专注于不同尺度各种类型的建设项目和规划方案。每个项目从最初的设计到寻找到最佳的技术解决办法都是研究和实践的全新挑战。

事务所同时也是一个“都市研究所”,克里斯蒂安‧德·包赞巴克从70年代起,以深入分析城市化发展及其结构组织为基础,通过各种项目的竞赛和研究过程,演化出推进项目的先进方法,这使他能够顺利发展出自己的理论研究和分析原则。利用“开放街区”来实现都市结构更新是克里斯蒂安·德·包赞巴克提出的一个全新观念,事务所将工作的重点放在研究生活空间质量和理解城市的角度上。

城市设计是包赞巴克工作的一个重点,从单体地标性建筑到城市规划的重新思考,发展出他对城市设计的三个重要主题:地标性建筑,摩天楼以及街区,街区的范围从小型社区一直到大型城市发展。

1994年, 50岁的克里斯蒂安·德·包赞巴克成为首位获得久负盛名的普利兹克建筑奖的法国建筑师。他也曾获得法国艺术与文学勋章、法国国家荣誉勋章和法国荣誉功勋勋章,1990 年获得法国巴黎建筑大奖,1992 年获得法国建筑师学会银牌奖,1993 年获得法国国际建筑大奖。他还是美国建筑师学会(AIA)荣誉会员。2004 年,法国最著名的城市规划大奖也颁发给了包赞巴克。2006 年,法兰西学院制作了第53 把专属于艺术创作的椅子,包赞巴克成为这把椅子的首位主人。

代表作品

苏州湾文博中心(在建)

北京国家会议中心二期(在建)

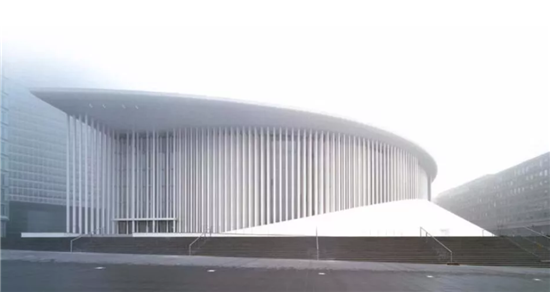

卢森堡爱乐音乐厅

比利时埃尔热博物馆

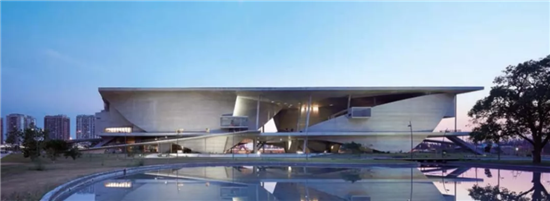

巴西里约热内卢CIDADE DAS ARTES 音乐城

【责编:崇嘉】

评论

全部评论(0)

-

该文章暂时没有被评论过哦!

热门新闻

-

美的零导者热水器节能智造,AI让生活更简单

0评论 2655天前

-

大咖帮帮忙|想完美装修出喜好风格?你得和设计师打好配合

0评论 2655天前

-

专访双虎家私尹章宇:天赐好皮囊仍不懈怠的进取之心

0评论 2618天前

-

法恩莎瓷砖2018全国经销商年会气势恢宏!

0评论 2655天前

-

从深度到广度, 2017年帝王洁具的超神发挥

0评论 2655天前

大家都在看

-

美的零导者热水器节能智造,AI让生活更简单

0评论 2655天前

-

大咖帮帮忙|想完美装修出喜好风格?你得和设计师打好配合

0评论 2655天前

-

专访双虎家私尹章宇:天赐好皮囊仍不懈怠的进取之心

0评论 2618天前

-

法恩莎瓷砖2018全国经销商年会气势恢宏!

0评论 2655天前

-

从深度到广度, 2017年帝王洁具的超神发挥

0评论 2655天前

用户名